SPECIAL ISSUE

特集

KAAT舞台芸術講座

舞台演出家と映画監督が読み解く ドストエフスキー「悪霊」

2014年3月11日@KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ

出演:青山真治(映画監督)× 三浦基(演出家:劇団「地点」代表)

—

ドストエフスキー「悪霊」と地点『悪霊』

「悪霊」はここにいま何人いるのかっていうのがだんだん分からなくなってきますよね。(青山)

三浦:三浦です。よろしくお願いします。青山さんとは知り合ってから日が浅いのですが、急速に知り合いになったんですね。そもそもNHKのBSで、地点の『ファッツァー』という作品を放映するという企画がありまして、収録はすでに終わって5月に放送予定なんですが、その番組のナビゲーターとして青山さんがいらっしゃって、対談をしたというのが知り合ったきっかけなんです。

青山:僕はご存知の通り映画監督で、ときおり舞台の演出もやっています。地点をみたのは『ファッツァー』が初めてだったんですが、ちょっと度肝を抜かれたんですね。これだ!という感じで、インタビューさせてもらったんです。それ以来、ちょっと失礼ですけど、“わざわざ”京都まで出かけて行って昨年末には『かもめ』を、そして昨日は『悪霊』を拝見したわけです。いまや地点の追っかけになりつつあるかんじです。

三浦:そんなこんなで、いろいろ話す機会が多くなったんですね。実は青山さんに『悪霊』をやるよといったら、青山さんも昔『悪霊』を題材にした映画を撮ろうとしていたんだっていう話を聞いて、へえっと思ったんですよね。ですので、本日お招きして話ができればそれに越したことはないんじゃないかと、こうしてここにいるわけです。

青山:あれは2000年か2001年あたりですかね、『EUREKA』という映画を作った後に、『月の砂漠』という映画を続けて撮って、その時に「ディスカッションドラマ」つまり、役者と言葉しかないような映像・演出というものに非常に傾倒しまして、延々と「ディスカッションドラマ」が続く映画を作りたいなと思ったのがきっかけです。先行する作品としては、大島渚の『天草四郎時貞』という作品があるんですけど、それを見ながら、なにかこういう題材がなかったっけと思ったときに「悪霊」を思い出したんです。学生時代に「罪と罰」と「白痴」と「悪霊」まで読んだんです。いわゆる五大長編を全部読もうと思ったんですけど、当時「未成年」が廃刊になっていたんですね。僕は古本屋に行くのが苦手で……「未成年」が読めなくてそこでストップしちゃったんですよね。カラマーゾフを読んでいないっていう、なんとも情けない話なんです。

それで、2001年だったと思うんだけど、ああそういえばと、改めて「悪霊」を読み直して、これでディスカッションドラマを作ったらどうなるんだろうと思って、メモを取りはじめたんです。「悪霊」そのものを題材にする予定はなかったんですけど、会話の部分だけですけど、いくつかピックアップしてみた。どんどんねじくれていく台詞の設定、それをメモ取りしていくうちに、あ、これなんだかバラバラにしたほうがおもしろいんじゃないかと思い始めて、まあ、ゴダールですよね。ゴダールのディスカッションものの新しいバージョンみたいなの作れないかなっていうふうなところにいったんですね。だけどその直後に『レイクサイド マーダーケース』という推理小説の映画化の企画をやって、あーなんかやっちゃったなと思って。それも結構な時間ディスカッションが続く作品なんですけど、それでなんとなく辞めようという風になっちゃったのが正直なところなんですよね。

三浦:今回『悪霊』をやってみてですね、いま「ディスカッション」という言葉が出ましたが、僕は「問答」と言っているんですけど、人と人が問いかけては答え、問いかけては答える、特に「悪霊」の場合はそれがねじれていくという感じ。小説をぱっと開けば分かるんですけど、鍵括弧の部分が異様に長かったりして、止め処もなくしゃべっていき、読者はどこに向っていくのか途中で見失ってしまう。確かにディスカッションドラマっていう意味ではドストエフスキーの中でも「悪霊」は、特徴的かもしれませんね。

青山:例えば「罪と罰」とか「白痴」はやり取りがスムーズに進むじゃないですか。

三浦:まあ、物語がはっきりしているからね。ひとりの主人公がどのように苦労していくのかということですね。いわゆる近代小説的な感じという意味では、「罪と罰」なんかは顕著ですよね。

青山:しかもあれらは割と二人でしゃべっている設定が多い。でも「悪霊」はここにいま何人いるのかっていうのがだんだん分からなくなってくるじゃないですか。そこが記憶に残っていて。二人でしゃべるっていうのが映画としてつまらなくなってきたっていう思いがあって、3人、4人、5人とか、だれが何を言い出すか分からないような飛び出し方をするっていう、それがおもしろいのではないかと。

三浦:そういうおもしろいところ、昨日のプレビューでもありましたかね?

青山:めちゃめちゃありましたね。

三浦:例えばどういうことを思いましたか?

青山:僕は二回ぐらい読んだんですが、時間がたってしまってうろ覚えの部分もあるんですけれど、多分、その人がしゃべった台詞でない台詞、しかも別のページのところからポンポン台詞が挿入されているシーンがありますよね。あ、俺、これをやりたかったんだよなって。しかもそのひとつの台詞を何人かで分けてしゃべっていたり、暗殺シーンの後に、死んだやつがよみがえって、上巻の台詞を不意にしゃべるとか。そういうところで、ねじれてどんどん違うほうに持っていかれて、何人しゃべってるか分からないというシーンがありますよね。後半の一番最後かな。あそこは原作に近い状態で行われていたような気がするんだけど。あとは、ピョートルとスタヴローギンの会話なんかもだいぶはしょっているとは思いますが。もとに近い状態が展開されていたと思って、その辺ですね、これだ!と思ったのは。

三浦:小説を演劇にするということは、これまでにもKAATの企画ではやってきたわけですが、長編は今回が初めてなんです。1000ページ以上のものからダイジェストするっていうのは、あまり勝算がないなと、テキストレジの段階では思っていたんです。それで、テーマ別にしてみようってまず思ったんです。

青山:ああ、なるほど。

三浦:自殺について、あるいは神、信仰についてとか、恋愛についてとか。テーマ別にやると、どの役が何を言っているのかということと関係なく、作家の、ドストエフスキーの思惑をあぶりだしていけるんじゃないかと思ったんです。さすがに長いので、統一感というものをどのようにつくるかということが苦労した点です。

青山:僕はドストエフスキーが嫌いなんですけれども、何で嫌いかっていうと、まずは長いってことがあるんですね。こんなに長いものに付き合ってられるかっていうね。テレビも映画もラジオもレコードもCDもなかったころならいざ知らず、いまこれ読んだっておもしろくはないだろうというのが僕の率直な感覚なんです。もうひとつあるとしたら、文学としては、たいした小説じゃないよねということです。どれ読んでもね、でもまあ3つしか読んでないけどね。乗れない!この文章とこの人間ドラマに乗れないというのがある。とにかくディスカッションドラマというのがやりたいと思ったのも、その人間ドラマから離れるというのが大きかったんですね、動機としては。それは結構昔からそうで、人間ドラマはやりたくないなって。でも人間ドラマがない限り、基本的にはつくれないじゃないですか。いってみれば物語ですね、物語がないと撮れないですから。物語から離れたいといくら思っても、まあ、無理だよねって言うのが、一般の常識ですよね。その当時思っていたことは、自主映画でいいから、そういったものをやってみたいというのが根っこにあったんです。なるべく会話が成立しない、でも人間と人間が発する言葉でできている映画。映画ってだけで、ドラマじゃないものがやりたかったんです。

いまテーマ別にとおっしゃったけど、語り手のGがずっとノイジーにいろんなことを話しているじゃないですか。一貫して、安部さん演じるところのGがまさに「悪霊」という小説と同じように、語り手としてあっちに出没したりこっちに出没したりする形でやる。テーマがかわっても、会話が成立していなくても、劇にできる装置というか、そういうのがいいなと思いながら観ていました。こういうことがやれればよかったのにな、とはたと気づいたというところでしょうかね。

三浦:見ていない方もいるので補足すると、本編に出てくるGという役がどうもドストエフスキーらしいんですね。フィクションの中で、本人が出てきていて、途中で会話もしちゃうという構造が非常におもしろくて、今回Gを中心に舞台をぐるぐる回りながらつくれば、何とかなるんじゃないかという仮説を立てたんです。いまおっしゃったように、二人の会話に飽きたというのは、全く同感なんだけれど、つまりそれは演劇的に考えると、僕にとっては大きな壁としての「リアリズム演劇」というものがあります。いまも例えばAである青山さんとBである三浦が二人でいて、Zという観客を介在してしゃべっているわけですけれども、こうやってとりあえず二人が問答というか、一応しゃべっている体になっている。なぜこれが成立するか演出的に考えると、二人が座っているからなんですね。座って「こうですよね、そうですよね、こう思いました、ああそうですか」ということが可能になる、これを普通は会話というわけです。ほとんどの物語演劇、まあ普通の演劇ですよね、これはこの手法で行われているんです。近代以降、顕著になったのは「場転」といって、場をかえるといって家の中から外へ移っていく。そうしたご都合主義的なやり方から何とかして逃れられないかということを『悪霊』に限らず、いつも考えています。二人の対話が延々続くドラマが耐え難いというのは、もう少しカオティックに人間社会を描けるんじゃないかということなんだなと思ったんですね。

さらにいうと、長いからちょっと困るっていうのは現代人の感覚なんですね。150年くらい前にドストエフスキーはあれを書いているわけですけれど、基本的には私たちの想像するようなメディアもない。劇映画というものも、まだないですよね、ようやく写真技術が出てきたくらいですから。それを現代の時間軸で見ることは難しいですよね。その点については全く同感です。

—

なぜ走るのか?

一瞬一瞬を捨てていくような感覚になれるんじゃないかと。物語の呪縛から離れておもしろくなるんじゃないかという仮説です。(三浦)

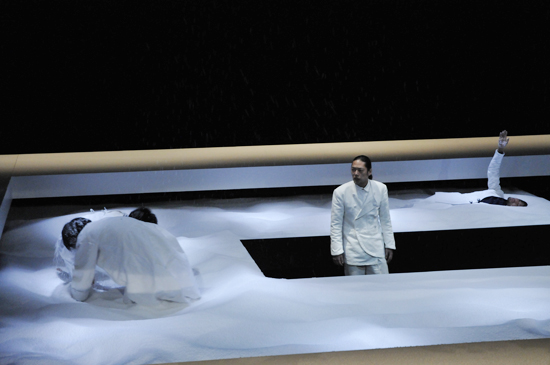

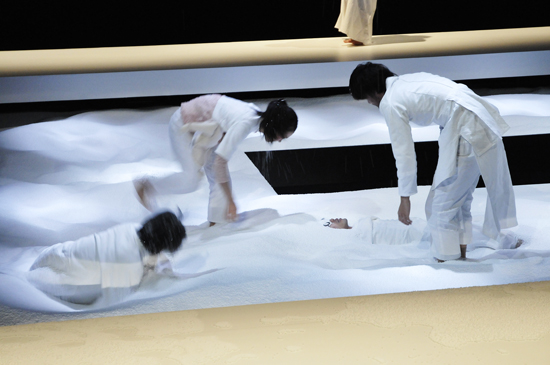

三浦:『悪霊』でなぜあんなにぐるぐるまわるのか、いま思いついたことをご報告しておきますね。僕は京都に住んでいるんですけれど、事務所の前の今出川通りっていうのはしょっちゅう駅伝のコースになるんです。そのたびに交通規制がかかるんですけど。つまり、比較的頻繁に駅伝を生で見ているんですね。いつものコンビニの前をわーっと走っていくんですね。それが意外とおもしろいので、わざわざ見にいったりもしているんです。テレビで駅伝を見ていると、中継車が道路にいてランナーを正面から撮っているわけです。箱根駅伝なんて、必死に物語を付与していきますよね、去年お母さんが亡くなって、とか……。私たちは画面を見ていて、正面を向いているランナーにどんどん人生をつぎ込んでいく、近代的な手法といってもいい。でも実際におこっていることは、ランナーってあっという間に、動物的に走り去ってしまう。となりのおばちゃんとか、ガンバレーと声援を送っているけど、ほとんど聞きとれないでしょうね。

青山:駅伝の中継をみていると、あのスピードが殺されますよね。

三浦:そうそう、正面から撮るから相殺しちゃうんですよね。でも、どうして自分が駅伝を見るのかなというと、一瞬のドラマを見ている気がするんです。本当に横顔だけが通り過ぎるんですけど、観客としてはかなりの情報を読み込むんですよね。あ、これはもうだめだなとか、もう抜かされるなとか、わかるんです。容姿も含めて一瞬なんだけど。150年前だろうがなんだろうが、人を見るときっていうのは一瞬で分かってしまうんじゃないだろうか、そう妄想してこれをパクれるかもしれないって思ったんですよね。原作の物語を積み上げていくようなものじゃなくて、一瞬一瞬を捨てていくような感覚になれるんじゃないかと。物語の呪縛から離れておもしろくなるんじゃないかという仮説です。で、いざ稽古をするんですけど、当たり前のようなこといいますけど、ランナーはしゃべらないんだなと気づくわけです、やっぱり。 (会場笑い)

青山:でもしゃべらせるわけでしょ?

三浦:そう、一応演劇だから(笑)

青山:逆に、走るのを辞めるっていう選択はあるんですかね?

三浦:辞めると元の木阿弥になってしまうから、なんとかして辞めたくないってなるわけですよ。

青山:歩く速度じゃだめ?

三浦:歩きながらやる芝居は一回失敗しているんでね。でも同じなんですけどね。人は歩きながらしゃべるけど、速度は落ちていく。重要な話をするときはだいたい速度が落ちて、立ち止まって喧嘩を始めたりするわけです。走りながら喧嘩ってなかなかしないんですよ。口論はするけど、だんだん速度は落ちていくものなんです。だから、「ながら」でしゃべれる内容って言うのはすごく限られているんだと思うんです。これをなんとか演劇にしなきゃいけないとなると、ちょっと大変なんですね。

大変だなと思っているうちに、稽古も初期の段階から役者が足を壊すと。悲鳴をあげるんですね。でもそれは結構おもしろくて、演出家というのはそういう人種なんで、やっぱりな、無理してるなと思うわけです。身体のほうが悲鳴をあげる。だからそれとの付き合い方を考えていくことになるのですが、例えば先ほど話しにでたGが呪文のように台詞を唱えている、これが走っているリズムと合うような、合わないようなところを探ってはどうかと。よくお経を唱えながら走っている人たちいるじゃないですか。これは知っている感覚だから、発語できると思ったんです。それでGというドストエフスキーらしい、作者らしい人が、なにかこう取材に行くように、どんどんもぐりこんでいくような形にすれば、何とかなるんじゃないかと考え直して、少し走る人数を減らして……。「ディスカッションドラマ」から思い出してしゃべったことなんですけれども。

青山:日本人というのは、まず部屋に入って、どこかに座ってしゃべり始めるんです。そこからやりとりが始まるんです。外国映画の場合は、あるいは演劇もそうなんですけど、座ってしゃべるって事がそんなにないんですね、むしろ立ったまましゃべるわけです。

三浦:それはそうですね。

青山:立ったまま、なにかしながらしゃべるんだっていうのが基本になっている。そこに違いがあって、それによって必然的にドラマも変わっていくのかどうか。例えば、座ったままであれば、親父が息子をひっぱたいてお前は勘当だっていうと、そこから更に話が続く。やっとお母さんが出てきてどうしたのって話になる。でも外国映画の場合、又は演劇の場合は、そのひっぱたいたときが結論になるんですね。で、そこから先には、例えばロシアの場合は決闘があるんですね。今回も止まったらだいたい終わり、単純にいえばね。

三浦:内部ルールでは、しゃべるときは走るっていうのは基本にあるんです。もうひとつ今回は「プロレス」って言っているんですけれども、レスリングをする、取っ組み合いをしていればしゃべれるっていう。全部その通りにはもちろんやらないんですけれども、動きながらしゃべるより、止まってしゃべるほうがましだという風になるのを避けたいと思っています。僕の場合、初期の作品の演出はほとんど止まってしゃべっていて、ほとんど動かなかった。それはもうやりつくした感があるんです。逆に言うと、テーブルの上に座ってしゃべることを1時間以上続けることと、1時間以上走っている状態というのは僕にとっては同じことで、そこにドラマのベースを作ろうという考えでやっています。

単純に文化の違いという意味では、西洋の場合はスタンドプレー、ストレートプレイという言い方があるように、基本的には立ち芝居なんですね。新劇にせよ、西洋の芝居にせよ、基本的に上半身だけの見得の切り方を研究しつくしていくっていう。日本の場合は座敷芝居から始まっていますから、演劇の方法の考え方が違うんです。

青山:日本映画の場合は、座った状態でのアクションを作り出しうるっていうことを生み出したんですね。先達の方たちが。ここが映画の場合ちょっと違うところでしょうね。

三浦:僕の考えでは、リアリズム演劇っていうのは映画に取って代わられたと思っているんです。リアリズム演劇をずっと突き詰めていくと、技術の発達によって、映画のドラマって言うものが本当のリアリズムになったと思っているんです。そういった意味では、今現在演劇でリアリズムをやってもそれはもう歯がたたない。そう思っているんです。

青山:そこでなんですけれども、日本と外国の違いでいうと、三浦さんはいつからロシアに傾倒したんですか? チェーホフやって、それは日本でやったのが先でしたっけ?

三浦:ええ、もちろん日本で先にやったんですけど。ロシアとの関係はですね、僕は演劇大学の学生だったんですけど、研修旅行でモスクワ芸術座の養成所と交流するという機会に恵まれて、その時に初めて行ったんです。二十歳ぐらいのときなんですけど、その時にショックをうけたんです。例えば、さっきからリアリズム演劇の話をしていますけど、演劇を少しでもやっていらっしゃる人は分かると思うんですけれども、スタニスラフスキーシステムっていうのがまああるわけですね。その中に「なりきる」っていう考え方があって、その役に、人物になりきるという考え方です。それはいま私たちが普通に思っているかも知れないけど、それをわざわざ開発した演出家がいるんですね。それがモスクワ芸術座のスタニスラフスキーという人なんです。その人の「俳優修行」という本をバイブルとして、今でもみんなやっているんです。

青山:まあ、アメリカに渡って、ハリウッド映画の60年代以降の定番になりましたよね。

三浦:ちなみにそれをアメリカに輸出したのはチェーホフの甥なんですけどね。

青山:ああ、そうなんですか。

三浦:いわゆるニューヨークとか、ロンドンとかもそうですけど、アクターズスタジオなどに発展していった。その大元なんですね、モスクワ芸術座は。その人たちのワークショップのプログラムのなかに、ネコになるとか、犬になるとかっていうレッスンがあるんです。「なりきる」ために。桐朋(注. 三浦が卒業した桐朋学園大学演劇科)でもやっているんですけれども、ばかくさくてやってらんないよって言うのが僕のスタンスでした。まさかと思いましたよね。すごいきれいな子がやっているんです。猫なんですよね、本当に。テクニックはあるんですけどね、ネコの気持ちとかになってやっている。お世辞にもそれはダメと思ったんです、こんなことまだやっているんだって思ったんです。

青山:まだやっているっていう感覚は、それは先ほどおっしゃっていたように、リアリズム演劇っていうのは、映画にとって代わられるだろうって思っているっていうことですよね。

三浦:それと、皮膚感覚で、ものすごくかわいい子が、ネコになってやっているときとても芝居が醜くて。交流会でお茶とかのんでると、そっちのほうが魅力的なんですよ。役者が舞台にいるときよりも、日常生活のほうが魅力があるっていうのは致命傷ですよね。ということを演劇青年は思ってですね、リアリズム演劇は手強いなって思ったんです。こんなことまだやっているのかって。それがロシアでの第一の衝撃でしたね。あとは普通にチェーホフの家に行ったり、サンクトペテルブルグ、旧レニングラードに行って、ドストエフスキーの家に行ったり、観光ももちろんしたんです。そういう意味ではすごく近しい存在としてインプットはされていました。

青山:例えばフランスとか、イタリアとかイギリスよりも、先にロシアに近づいたんですね。

三浦:その前にも、バックパッカーでヨーロッパの鉄道の旅みたいなことを2週間くらいやってましたけど、現地の人とある共通項を通して、いっしょの経験ができたのはロシアが最初だったかもしれないですね。まあ、そういった理由があって、それから何年もしてからようやくチェーホフに取り掛かるわけです。日本でもそうですし、世界でもそんなに前衛的なチェーホフ劇を見ていたわけではないですから、僕の中ではドンとしたリアリズム演劇というものがあったわけです。チェーホフをやるときに初めて、これをどうやるかという、演出の所作というかコンセプトを自覚的に考え出したと思うんですね。そのうちに日本でようやく僕のチェーホフが認められたんで、思い切ってロシアにもって行きたいということになり、ご縁があって実現しました。その時に僕としては初めて本当のロシアに出会ったという感じでしたね。ロシア文学が大好きということではなかったし、なんとなく気になる存在だっただけなんですが、実際上演をしてみたら、驚くほど反応がよかったんです。演出がゆるいところは飽きるし、緊張してほしいと思っているところは水を打ったように集中する、おもしろいところではワッともりあがる。

青山:ほとんどのお客さんがそんな感じだったと。

三浦:こういう言い方するのは嫌なんだけど、全然劇場文化が違うんで、まあ目が肥えてる訳ですね。

青山:チェーホフならみんな分かっているわけでしょう?

三浦:解体してバラバラにしたチェーホフですから、凄く集中して見てくれる。それで病みつきになったんですね。とりあえず僕は「リトマス試験紙」と呼んでいるんだけど、ロシアで受けるかどうかっていうことはまず考えなきゃいけない。そういう気持になったのは公演が成功してからですね。実際それ以降、なんだかんだでほぼ毎年行っているんですけど、まあそういう存在ですね。モスクワ芸術座との接触もあって、プロデューサーと話す機会も何度かあった。それで僕が今度ドストエフスキーやりたいと思うんだけど、何がいいと思う?って聞いたら間髪入れず「悪霊でしょう」って。なんで?って聞いたら、「なんか最近流行ってるよ」って(笑)。ロシアでも読み直しが進んでいるらしい。確かに日本でも全共闘や浅間山荘事件と重ねたり、時代によって読まれ方が違いますけど、ロシア正教のこととか国のアイデンティティの問題とか含めておそらく読み直されているんでしょうね。だから「悪霊」にした訳ではないんだけど、そういうこともありました。

—

チェーホフを通してドストエフスキーを考える

今回見て改めてスタヴローギンってすごくチェーホフ的な人物じゃないかなって思ったんです。(青山)

青山:チェーホフ四大戯曲全部おやりになってその後ドストエフスキーをやるっていうときに、明らかにチェーホフはドストエフスキーやトルストイのように大きなものの後だということを意識しながらやってきている人じゃないですか。バカにしているというのではないのだけど、パロディっていうのでもないのだけど、斜めに見ているのがチェーホフじゃないですか。この大長編「悪霊」を1時間30分にしますっていうときに、料理の仕方としてですよ、チェーホフならどう考えるかとか、チェーホフをやってきた三浦さんにとってこういう料理の仕方でやろうっていうことを意識されていたりするんですか?

三浦:例えばチェーホフの「ワーニャ伯父さん」でワーニャっていう片田舎に住むおじさんが「俺はショーペンハウエルにもドストエフスキーにもなれたんだ」って言うんですね。揶揄している訳ですけど、そういう意味でチェーホフとドストエフスキーは地続きだっていうことはあると思います。決定的な違いは、正に青山さんが最初におっしゃった「こんな長いの読まないよ」という感覚をチェーホフは持っていた。

青山:あ、チェーホフ自身が持ってた?

三浦:いや、僕は知らないけど(笑)、チェーホフは短編作家で、長編作家ではないんです。四大戯曲は長編のように思われていますけど、当時のロシア演劇の感覚から言うと、非常に簡潔に幕が閉じていく。例えばシェイクスピアなんかと比べると、シェイクスピアは何幕もあって、しかも何幕第何場と小分けにされている。それをチェーホフは圧縮していったという、時代の流れと彼の資質というがあったと思います。今回僕が一番感じたのは、ああ、チェーホフっていうのは短編作家だったんだな、ということです。ドストエフスキーは台詞が長いんですね。のらりくらりと。ドストエフスキーの魅力でもあるんだけど。数珠つなぎ的に思考がだだ漏れになる。チェーホフの場合はそこをあえてピックアップしていく。本人の性格的なものもあるんでしょうね。日本は短歌の国ですから、われわれ日本人にとっては短い方が親しみがわく。チェーホフは圧倒的に新しいタイプの作家だったと思います。そのチェーホフを通してドストエフスキーを覗いて見ると、意外に思われるかもしれないんですが、チェーホフが避けようとした問題、政治的な問題とか今風に言うとアクチュアリティの問題にドストエフスキーは向かったんだなって感じがしてならないんですね。どっちかって言うとドストエフスキーの方がノンフィクション作家でチェーホフの方がフィクション作家なんじゃないかなって気がしますね。そこの部分に最近興味を持ち出しているのかもしれないです。ドストエフスキーをやろうと思ったのは。決して浅間山荘事件とか、そういったことに置き換えて考えようとは思わないですけど、どこかでわれわれが少し考えるのを避けようとしている問題を、実はもう150年前にドストエフスキーが着眼していたんじゃないか。今回うまく表現できていたかどうか分からないんだけれど、西洋コンプレックスの問題とか信仰について、日本人だから距離感あるんじゃないかっていうことを度外視しても、ドストエフスキーが書こうとしたテーマですね、その部分を作家として評価するしかないというか。チェーホフがむしろ触れなかったもの。後の世代が触れなかったものをドストエフスキーは書いてるんじゃないかと思いますね。

青山:そうですね。神の話はチェーホフに出て来ないと言っても過言ないじゃないですか。神がいるなら殺すとか、自分が神だとかっていう、無神論の議論はチェーホフではここまで展開されない。「悪霊」の登場人物の中で一番議論を避けているのが主人公のスタヴローギンじゃないですか。やりたくないって言い続けている。いくら議論を吹っかけられても誤摩化している。今回見て改めてスタヴローギンってすごくチェーホフ的な人物じゃないかなって思ったんですよね。チェーホフ作品で無神論の議論や農奴解放の議論を誰かが吹っかけていったとしてもみんな逃げますよね。チェーホフのそういう側面が日本で受けたっていうのは要するにそういうことなのかな。リアリズム演劇が日本に来た時、ある種のニヒリズムみたいなものが演劇を見る観客にとっては、あるいは演劇を行う人間たちにとっては入り込みやすかったんじゃないか。ドストエフスキーの「悪霊」を三浦さんが演出されたものを見て改めてチェーホフについて考えたんです。スタヴローギンについていろんな人がいろんなことを言っているけれど、この人進歩型の人だったんじゃないかなって。

—

主人公スタヴローギンについて

ドストエフスキーは「狂っていない」ということを強調したかったんでしょう。(三浦)

三浦:スタヴローギンについてはいろいろ難しいんですよね、評価が。学者の先生に聞いたり、ついこの間も字幕翻訳者の太田直子さんとお話しする機会があって「悪霊」のおもしろさについていろいろ教えてもらったんですけど、「でも私はスタヴのことはわからない」とおっしゃっていましたね。今回も引用しましたけど、彼の「ぼくは閑人だから」という台詞があるんですよね。つまり、いろんな議論をやっているけどそれにつきあっているのは「ぼくは閑人だから」と言うんです。あるいは「ちがう」とか言って誤摩化す台詞が多いんです。ぼくらから見ると極めて現代的なんだけど、一方で「スタヴローギンの告白」っていう長い、問題のテキストがあって。ドストエフスキーが本当にそれを本編に入れたかったのか、あるいは編集の都合で入れられなかったのか、ドストエフスキーもそれでよしとしたのか、いろいろと事実関係も錯綜していて。文庫本の人物紹介では謎の多い人物って書いてあるんだけど、今青山さんがおっしゃった解釈が一番受け入れられる気がしますね。現代的な、無関心な人物。でも実際にはその人が首吊り自殺をする。決闘で使われるピストルやライフルではなくて、旧態依然の首吊りという方法で。小説の最後にその描写があるんですが、使いたかったんだけど今回の劇中では使えなかった一節があって、スタヴローギンは用意周到に首吊りに使うロープを用意して、石鹸をぬったというんですね。そして絶対に狂っていなかったと。

青山:医者が解剖して狂っていないと言うんですよね。どうやったら解剖して狂っているのかどうか分かるのか(笑)。

三浦:ドストエフスキーはそのくらい「狂っていない」ということを強調したかったんでしょうね。例えばキリーロフという狂信的までの、本当の自由主義者の自殺の描写もあるんですけど、キリーロフが狂っていると揶揄するかのような描写がある。シャートフっていう殺害される人間も典型的なメロドラマの中に組み込んで書く余裕がある。でもスタヴローギンに関してはちょっとそういう無茶なところが確かにありますよね。

青山:そうなんですよね。

ドストエフスキーのほぼ同時代人と言っていいと思うんだけど、イプセンがいる。僕はイプセンはたぶんドストエフスキーを読んでいたと思っているんですけど、いくつか彼の戯曲を読むとピョートル的な人物やシャートフ的な人物、ステパン的な人物は出てきたりするんだけど、やっぱりスタヴローギンは出て来ないですよね。一方でチェーホフの書いた人物はだいたいスタヴローギン的(笑)。大げさに考えればですよ。そういう広がりをドストエフスキーの小説が持っていると考えられなくもないですよね。

三浦:今のお話を聞いて思い出したんですけど、実は『人形の家』をやろうと思っていたこともあって、KAATでも候補にあがったくらいだったんです。ところがたまたま学生といっしょに大学で発表会をする機会があって、二、三年やったんですけど、究極においてはイプセンはおもしろくないです。

青山:そうですね。(会場笑い)

三浦:いろいろと解釈を変えてやるとおもしろいんだろうけど、僕はそういうタイプの演出家じゃない。アダプテーションや置き換えをしないので。その点ではドストエフスキーにはそういう緩さがないですね。全部理路整然と言う。

青山:チェーホフとの違いはその点につきますね。「三人姉妹」は黙読していてもよく話が分からないんじゃないかと思うんです。ワークショップで4回読んだらやっとわかった。「三人姉妹」っていうタイトルだけど、この人たちひどい女だよね、っていうところまでやっと辿り着いたんです。他の登場人物たちの反応の方が、ロシアという国、ロシア文学パロディになっていておもしろい。今回地点の『悪霊』を見て、僕はスタヴローギンについてそういった感想を持ちました。

三浦:今のお話は考える上で非常にヒントになりますし、たぶんそういうことなんでしょうね。チェーホフについて補足すると、僕は最初に『三人姉妹』を演出して、次に『かもめ』、『ワーニャ伯父さん』、『桜の園』とやったんですが、最晩年に書かれた「桜の園」は一番意味が分からなくて、苦手だなと思って先送りしてたんです。「桜の園」はかなり話がとんでますね。そのあたりチェーホフはかなり作為的に書いていて、先ほどのマラソンランナーの話じゃないですけど、ぽつぽつといろんな人が出てきて、途中で油田が見つかったっていう奴が出てきたり、いわゆるコメディですね。物語という点では、当時モスクワ芸術座に渡した時にかなり困惑したらしいです。今まで役づくり、なりきりとかしてきたのに、何がおもしろいの?と。チェーホフで成功しているし、やらざるを得なかったわけだけど、そのくらいダイジェスト感ということで言うと「桜の園」は先まで行っていた。ドストエフスキーに話を戻すと、「悪霊」はドストエフスキーの五大長編の中でもそれに近い、非常にカオティックな作品ですね。原作読んでいてもなかなかスタヴローギンが出てこないですからね。

青山:一巻の終わりくらいでしたか? スタヴローギンが来る、スタヴローギンが来るっていう話でずっと引っぱってね。

—

だけど、そこでやっぱり、ドストエフスキーなんです。どうしても。

近代とか現代とか、ポストモダンとかポストポストなんとかって言いますけど、やっぱり地続きなんじゃないかなって。(三浦)

―― 青山さんならどうやって「悪霊」を演出されますか?

青山 映画にしたいと思っていたときはピョートルっていう、ああ言えばこう言うって奴をどうしたものかな、ということばっかり考えていたんですけど。あんまり実体が分からないですよね。どうも権力を手に入れたわけでもないのかなこの人、とも思うし、リーダーになりたいわけでもないし、ただのお祭り野郎でもない。なんなんだこいつっていうのが分からなくて。流行り廃りの問題なのかなって考えたりとか。昨日見たときも、スタヴローギンのことは何となく考えられたんだけど、ピョートルのことは分からなかったですね。その分からないってことを映画にしようと思ってましたね。ディスカッションドラマの手法で。みんなが真面目に議論しているのにひとりで混ぜっ返し続ける男がいるっていうことを考えていましたね。お芝居にするというより映画のことしか考えていなかったですけどね。今回の地点の公演のようにある種カオティックなものにしたいと考えるようになったときには「悪霊」から離れていましたね。最初は割とリアリスティックにお話を系統立ててやろうかとメモ取りながら考えていたんですけど、その後は「悪霊」無理だなと思ってどんどん違う話にすり替わっていくような構成にしようかなって思っていました。

三浦:ピョートルについて、原作でおもしろいことをつけ加えると、最初はGというドストエフスキーらしい作家が出てくる訳ですね。ト書きというか、小説だから地の文章を語るんですけど。

青山:「私」ですね。

三浦:Gが登場人物とやりとりしていったりして、これがむちゃくちゃおもしろいんですが、このGがどうなっていくかなと思うと、後半、下巻になるに連れて実はGが消失していってしまう。ここが残念な点なんですけど、それと同時にピョートルがGの役割を担っていくんです。

青山:ああ、なんとなく分かります。

三浦:「奔走するピョートル」っていう章くらいから、ピョートルが読者が欲しい現場をどんどん渡り歩いていく。それまではGという、映画で言えばカメラマンのような人がずっと物語につっこんでいって、しかもそのカメラマンがしゃべっちゃうっていうおもしろさなんですけど、後半になるとピョートルが小説の語り手になっていく。その点、ドストエフスキーも少し失敗していて、もう少しGの存在とピョートルを衝突させた方がおもしろかったんじゃないかと思うんです。ピョートルの分からなさというのはドストエフスキー自身の分からなさでもあるんですね、おそらく。手法が変わっていって、後半になるほどいわゆる普通の小説ですから。ピョートルが見た世界になっていってしまう。そこが「悪霊」の唯一の欠点というか、もったいなかったところだと思います。

青山:ツルゲーネフをモデルにした作家を批判するのはピョートルでしたっけ?

三浦:それはね、Gです。(注. ツルゲーネフをモデルにした作家カルマジーノフとはG同様、ピョートルもやり取りをしている)

ドストエフスキーはツルゲーネフとは絶交したみたいですけどね。

青山:みたいですね。

三浦:基本的にツルゲーネフ批判をしているのはGであり作家であるドストエフスキーですね。

青山:ツルゲーネフというのはずっとパリに行ったり、ヨーロッパ主義っていうんですかね、落ちついちゃうじゃないですか。そう考えるとドストエフスキーはスラヴ派に仮託してたんですかね。

三浦:ドストエフスキーは熱心な正教徒なので、土着性というか、そういう部分はあったと思います。だからピョートルは原作では逃げるじゃないですか。いなくなってしまう。そこが分裂しているんじゃないか。世界を見る俯瞰の目が必要で、小説では「私」であるところのGを登場させた。さらに自分のように足下がぐらついているピョートルという人物を狂言まわしとして登場させた。原作でも、ペテン師だ、ピエロだ、っていう言葉がでてきますけど、その人物が消失していく。残ったのは首を吊ったスタヴローギンで、狂っていなかったと、そういうお話だと思うんですよね。

青山:ヨーロッパ的なことを一方で否定しながら否定できないドストエフスキーがいるんですかね。つまりヨーロッパ主義を標榜するツルゲーネフを否定しながらスタヴローギンは気が狂っていないという。スタヴローギンはスイスから帰ってきたという設定で、ゲルツェンの名前がでてくるからそっち方向にも足を踏み入れている人として書いてるわけですよね。先に戻っているシャートフたちはスラヴ主義に移行しているのだけれど、スタヴローギンはそれを無視する。スタヴローギンが気が狂っていないと言うということは、どこかでドストエフスキーもヨーロッパ主義的なものがあって、フランスに行ったんでしたっけ? そのへんの曖昧さがドストエフスキーにもあったのかな?

三浦:あるんじゃないかな。というのはこれは想像の域を出ませんが、読者にそう思わせるんですよね。つまりよく言われるドストエフスキーの魅力というのは、Aの気持で読んでいたら敵対するBの気持にもなれる、Cの気持にもなれる。どの登場人物の気持も、読み込めば読み込むほどおもしろく思えてくる。ということは変な言い方だけど、各登場人物に作家が愛を注ぎ込んでいる。もちろんそうではないと名作ではない訳ですけど、ただ、極端ですよね。ドストエフスキーの場合は。今青山さんがどうだったっけ?と思われた疑問のベクトルはたぶん観客として疑問に思われたんだと思うんですけど、作り手としてそれって考えなきゃいけないのかな?と今ちょっと思ったんですけど。

青山:結論っていうこと?

三浦:本当はこうだったんじゃないかっていうことです。それは言い方を変えると「解釈」っていうことにつながっていくと思うんですよね。「悪霊」を演出するときにどう解釈するかっていう。テーマに即した解釈を、お客さんに分かろうが分からなかろうが、自分の中で処理して作品をつくるんですか、ということなんですけど。先に言っちゃうと、僕はまったく手放しなんで、そういうことは。問い自体立たないんですね。でも青山さんは立てようとされているのかなと思って。

青山:いや、もうちょっと一般的な話で、ピョートルとかスタヴローギンの分からなさ、つまりドストエフスキーの分からなさということだと思うんですけど、それは放っておくという考え方ですか?

三浦:うん(笑)。考えもしない。

青山:そうかあ……。いや、作り手としては別なんだけど、観客としてはなんだったんだろう、という。観客というか読者ですね。観客としては、つまり地点の『悪霊』を見ているときはどっちだっていい。分かろうともしない、という見方をしてるんですけど。でも原作やドストエフスキー本人、登場人物たちに立ち戻って考えるときに、この分からなさはどう処理したらいいんだろうって思っちゃったんですよ。

三浦:たぶん僕は作家本人の資質とか、人生、エピソードとかそっちの方に救いを求めるのかもしれない。

青山:ああ、この間おっしゃっていましたよね。自分は医者であって、作者の中にある病理を手術して引きずり出して、それで切開箇所を縫合しないで晒すって(笑)。そういうことですか。

三浦:まあそういうことですね。例えばピョートルの話で言うと今回残念ながら引用できなかったんだけど、大事なときにカツレツ食ったりするんですよ。

青山 はいはい、ありますね。

三浦:ビフテキかな? 今から行くぞというときに急に食べ始めるんですが、その描写が非常におもしろくて。そのときに僕が診断するのは、まあドストエフスキーがギャンブラーだったっていうエピソードもおもしろいんですが、一発当てるぞっていう狩り的な部分がピョートルの描写に入り込んでいたんじゃないか。そこを持ち上げてあげればたぶん表現になるんじゃないかなって思うんですよ。それは物語の筋とか関係性とかそういうこととはまったく別のところで、ちょっとナンセンスなんだけれども、非常に作家の資質が出ている部分なんじゃないかと思っているんです。そういうことを傷口と呼んでいるんだけれども、それを見たいという気持はありますね。作家に対する動機ですね。「悪霊」という物語への動機というよりは。

ただし、告白すると、今回初めてドストエフスキーにかなわないって思いました。つまり作家に対して。これまでも地点の作品にはいっぱい駄作もあるし失敗もしてきたけれど、そのときにふと思うのは、作家と共倒れしたなってことなんです。まあ演出の手法も見つからなかったしぐだぐだやっちゃったけど、所詮この程度のテキストだったらしゃあない、と。作家の寿命が短かったな、と。おこがましい言い方ですけれど、勝手に納得して作家と共倒れ、と思うんです。それが今回は、走るというアイディアがうまくいくかどうか分からなかったけれど、大丈夫だ何をやってもというテキストへの信頼の気持と、ちょっとドストエフスキーを診断するまでは行けなかったかな、という気持が残りましたね。診断しようとすると解釈になってしまうというか、ちょっとびっくりするほど、この作家は今までやってきた作家とは違うんだなあと思いました。それほど壮大なドラマだし、言ってみれば多いんですね、単純にページ数が。

青山:カオスになっていく、ぼろぼろとあちこちにとんで行く。

三浦:台詞を声に出してみるとおもしろいですしね。ミラン・クンデラが言ってるんですが、ドストエフスキーは小説家じゃなくて劇作家になったらよかったのにと。確かに鍵括弧の中がおもしろい、そのへんの劇作家より全然いいってことになっちゃうんですよね。ドストエフスキーは非常にしたたかな作家だと思うし、相手として不足はないですね。初めてそういう気持になりました。ちょっと新しい境地なんですけど。

青山:今まではそういう経験がなかったんですか?

三浦:ないですね。余談ですが、この間ブレヒトの『ファッツァー』という作品をやって、青山さんにもご覧いただいたのですが、それもOKっていうか、ブレヒトやっぱ変だわ、みたいなことを思えるんですよね。全体像が分かりにくいテキストを扱ってもぎりぎりそういう感覚を持ち得た。ドストエフスキーはそういうタイプの作家ではないんだな、と。よく考えると近代文学の祖ですから、みんなここから派生して、先ほどお話に出たように、チェーホフやイプセンに受け継がれていくわけですが。みんなが「いやピョートルはさ……」、「スタヴローギンはさ……」と話し出すわけですよね。チェーホフのオリガがさ、とは絶対話さないですよ。「三人姉妹」はどうだったっけっていう話はしたとしてもね。スタヴローギンは、ラスコーリニコフは、と話している時点でわれわれはドストエフスキーの罠にはまっているというか。実在するかのように見てしまう、ということだと思うんです。たしかにそれほどの説得力がある。

青山:なるほどね。

三浦:だからそこがやっぱり凄い作家なのかなあ、と思いますね。これは実際現場でやってみて思ったことなんですけど。少々台詞まわしとか下手でも大丈夫だな、って思ってしまう。そこは危険なのでもう少し練習しますけど(笑)。

青山:キャラクターという言葉をよく使いますけど、例えばキャラクターが強い、とか。それとはまた別ってことですよね、われわれがスタヴローギンは、ラスコーリニコフは、と語ってしまうということは。

三浦:関係性がはっきりしている中でのキャラとはまた別だと思いますね。ドストエフスキーは「貧しき人々」でデビューしているくらいだから市井の人々、どうでもいい人たちに目を向け、遠くから見ているとだれがだれだか分からない状態を書くことからスタートしている。そういう意味ではキャラクター性にドストエフスキーが固執したのではなかったのではないかと思いますけどね。あんまり決めつけはできませんけど、そんなふうに思いますけどね。どうなんでしょう。

青山:そうか、キャラクターっていうのは結局関係性に収斂されていくんですね。

三浦:立場ですね。

青山:もう一つお聞きしたいのは、関係性についてなんですけど、僕が見た限りでは、三浦さんの演出って決して人が目を合わさないですよね。偶然合っちゃったときがあるとしても、基本的に見ない。

三浦:それは作為的に、わざと外しています。

青山:ですよね。これは会話がほぼ成立しないようになっていることを含めて、関係の弱体化ということに由来するものなんですか?

三浦:まあそうなんじゃないですか。でもそんな難しいことでもないんです。というのは例えばこうやって(青山の方に向いて)しゃべるとして、僕がもし客席にいて、AとBが向き合っていたら、「俺を無視すんな」って思いますね。

青山:まあね(笑)。

三浦:Aが「おはよう」Bが「おはよう」っていう台詞は役者がどこを見ていても分かるじゃないですか。だから基本「俺を無視すんな」ということがあります。

青山:お客さんにそう思わせたくない。

三浦:そう。それで近代のリアリズム演劇がやり出したことっていうのは、こうテーブルを置いてこうやって(客席に体を開いて)やらかしたんですよ。

青山:やらかした。(笑)

三浦:だけど、後に映画が発達することによって、カメラがここでまわってくれれば言い訳ですよ。観客は正面から見たり、監督の目線から見たり、一つのシーンを多角的に構成できるわけです。カメラ自体が客席の視線に成り代わることができる。それで最初に戻ると、もう無視してません、開き直りました、というのが正面を見るということなんです。今日もずっと客席と正対して話してましたけど、僕は青山さんと二人のときはもっとフランクに話すものね、酒飲みながら。でもZを無視しません、というのが基本的な考え方です。もちろん僕はZを直接見るのは恥ずかしいから少し斜め上を向いている。それは僕の思考なんですね。

青山:思考を見てる。

三浦:そうです。思考をこちらに投げている、ということなんです。そうなると目を見ない方がいい、というのが考え方です。先ほどのディスコミュニケーションになっているんじゃないかという話ですが、確かに僕のチェーホフを見てチェーホフはディスコミュニケーションを先駆けて書いた作家で僕の演出はそれを強調した演出だって劇評に書いてもらいましたけど、そんなエラそうなことは考えてなくて、基本的には観念と観念がぶつかっているという現象を皆さんが見ているということなんです。これが僕にとってのリアリズムからの解放なんです、オーバーな言い方をすると。このことによってわれわれは演劇を現代においてもできるんじゃないかと思っているんです。そうすると、いや三浦よ、と演劇の神様からの言葉が聞えてくる、「ギリシア悲劇やればいいじゃないか」と。そんなセコいことやってないで、神との対話をやればいいじゃないか、ということですね。だいたい演劇を続けていると階段をのぼるようにベケットやって、イプセンかチェーホフやって、シェイクスピアをやってそれをシリーズにしてとりあえず生き延びて、ギリシア悲劇をやるんです、だいたい。

(会場笑い)

いや、世界中の演出家がそうですよ。もちろん日本にもそういう演出家がいますけど、それは世界の常識です。で、だいたいギリシア悲劇までいくと作品がつまらなくなって終わる。僕が次にKAATでギリシア悲劇やるってなったら皆さん見に来ない方がいいです。ああ、あいつ考えるのやめたな、レールに乗っかったなってことです。

青山:(笑)

三浦:だけど、そこでやっぱり、ドストエフスキーなんです。どうしても。

青山:なるほどね。

三浦:ちょっと待てよ、と。ここの関係者やプロデューサーと話すときも次何やるかっていうのは最大の問題なんです。そのときに、この間シェイクスピアやっちゃったけど、まあ次もたぶんできると思うけど、待てよ、と思う。

最近思っているのは、近代とか現代とか、ポストモダンとかポストポストなんとかって言いますけど、やっぱり地続きなんじゃないかなって。先ほども出たようなカルチャーの問題もある。立ち芝居なのか座敷芝居なのかっていう。それはもう文化の違い、民族の違い。でも宗教の問題とか、日本人だから遠いとか言ってる場合じゃなかろうに、という気がちょっとしだしたんですよね。それがシェイクスピアだといきなり、「ご覧なさい、天の神々がぼくらを見ている」と神を肯定してしまうんです。そこにちょっと待ってくれ、もうちょっとZの立場からドラマを見直した方が、僕にとってもリアリティがあるんです。だからなかなかお酒の神様とかの話はできないですよ、僕は。そういう意味では現代的なんだと思いますよ。傍から見たら僕はヨーロッパの先鋭的なよく分からないものをやってるって思われると思うんだけど、その理由は、近代以前の王道の戯曲はいつでもできるって思ってるからなんです。古典をやることでなにかを手放してしまうんじゃないかという気がしている。それがドストエフスキーを通過しようと思った理由なんじゃないかと思うんですよね。

青山:地点のやろうとしていることが演劇に斜めの線を引くというか、今回の「悪霊」で斜めの線引いちゃったという気がするんですよね。僕も最近にわか演劇ファンでいろいろ見ているんですが、こういうかたちで斜線が引かれたのを見たのは初めてでした。こんな風に斜線が引けるんだということを、あの、教わりました。(笑)

三浦:青山さんは凄く真面目な人で、僕の『かもめ』を見にいらしたときも前日に読み返してきたっていうんですよ。それで「いやあ、教わりました。いやあ、教わりました」って言うんだけど、この人が何を教わっているのか僕さっぱり分からないんで、もうちょっと友達でいましょうね。

(会場笑い)